Die europäische Grundstoffindustrie muss investieren, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Dabei steht sie vor einem Dilemma: Konventionelle Technologien gefährden die Klimaziele und bergen daher langfristige Risiken. Klimaneutrale Technologien kosten kurzfristig mehr und sind aktuell noch nicht wirtschaftlich. Der CO2-Preis des Europäischen Emissionshandels sollte eigentlich die Wirtschaftlichkeit klimaneutraler Technologien sichern. Um dabei internationale Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, erhält die Grundstoffindustrie kostenlose Zertifikate im Emissionshandel, was jedoch zugleich die Wirtschaftlichkeit klimaneutraler Optionen verhindert.

Das DIW Berlin Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung e. V. fordert daher, dass der EU-Grenzausgleichsmechanismus anstelle der Ausnahmereglungen die CO2-Kostenunterschiede ausgleichen soll und so Investitionen in klimaneutrale Optionen in Europa ermöglichen. Allerdings zeigt sich in der Umsetzung, dass hohe und langfristige internationale CO2-Preisunterschiede nicht ausreichend ausgeglichen werden. Deswegen wird eine pragmatische Übergangslösung benötigt, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden, bis CO2 weltweit vergleichbar bepreist wird. Eine Kombination aus drei Maßnahmen wird empfohlen:

- Der EU-Emissionshandel und die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten führen weiter zum CO2-Preis und setzen Anreize für Effizienzsteigerungen bei konventioneller Produktion.

- Ausschreibungen von Klimaschutzverträgen sichern Investitionen in klimaneutrale Grundstoffproduktion ab.

- Ein Clean-Economy-Beitrag, der auf heimische und importierte Grundstoffe erhoben wird, unterstützt effizienten Materialeinsatz und finanziert Klimaschutzverträge und andere Clean-Economy-Programme.

Die europäische Industrie – insbesondere Hersteller von Grundstoffen wie Stahl-, Zement- und Chemie – steht vor einer anspruchsvollen Aufgabe: Sie muss klimafreundlicher werden, um die Klimaziele zu erreichen, und zugleich im globalen Wettbewerb bestehen. Ihre energieintensiven Produktionsprozesse verursachen große Mengen an CO2-Emissionen. In der Europäischen Union verteuert ein CO2-Preis im Rahmen des EU-Emissionshandels (englisch: EU Emissions Trading System, EU-ETS) Treibhausgasemissionen und die Produktion mit konventionellen Produktionsprozessen. So sollen klimaneutrale Produktionstechnologien wettbewerbsfähig werden, sodass Unternehmen in diese investieren können. Doch außerhalb der EU sind CO2-Kosten oft deutlich niedriger oder fehlen ganz. Das würde der internationalen Konkurrenz Vorteile verschaffen und könnte zur Verlagerung von Produktion und Investitionen in Drittstaaten führen – ein Phänomen, das man Carbon Leakage nennt. Um das zu vermeiden, erhalten Grundstoffhersteller bisher kostenlose Emissionszertifikate. Zugleich entfallen damit jedoch auch Anreize, um klimaneutrale Produktion, Kreislaufwirtschaft sowie effizienten Einsatz und Wahl von Material zu finanzieren.

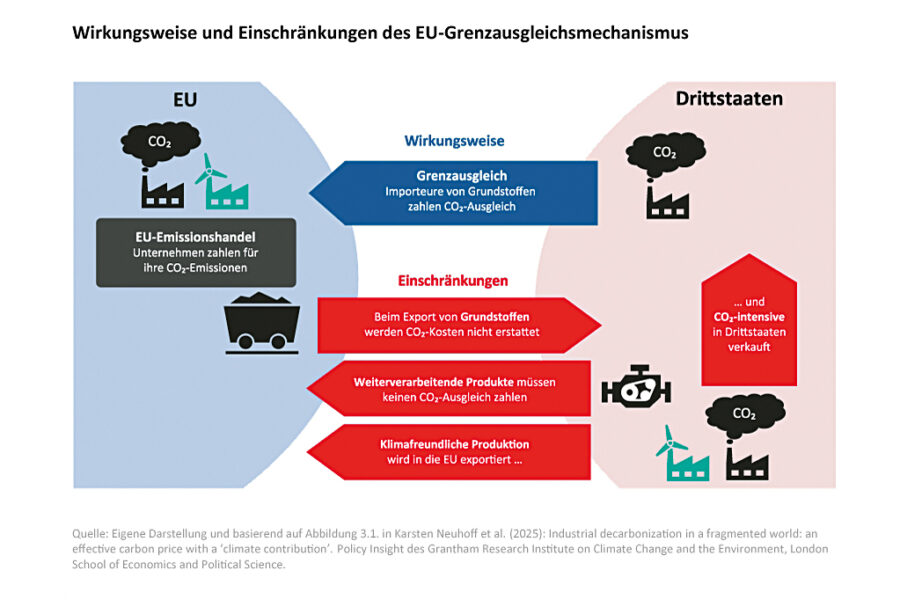

Damit der EU-Emissionshandel für die europäische Grundstoffindustrie effektive Anreize schafft, wurde ein Grenzausgleichsmechanismus (englisch: Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) eingeführt. Dieser soll anstelle der kostenlosen Zuteilung von Emissionszertifikaten die CO2-Kostenunterschiede zwischen der EU und Drittstaaten ausgleichen und zugleich Anreize für Handelspartner außerhalb der EU schaffen, vergleichbare CO2-Preise einzuführen.

Das Problem: Hohe und anhaltende CO2-Preisunterschiede kann der Grenzausgleichsmechanismus nicht ausreichend abfedern, da CO2-Kosten beim Export von Grundstoffen nicht erstattet werden können und die Wertschöpfungskette nur mit sehr hohem Bürokratieaufwand erfasst werden könnte.

Eine Verlagerung von Produktion und CO2-Emissionen in Drittstaaten droht also auch mit dem Grenzausgleichmechanismus. Deswegen wird diskutiert, die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten zu verlängern. Dies würde Anreize und Erlöse für Investitionen in klimaneutrale Grundstoffherstellung und Kreislaufwirtschaft stark reduzieren und so auf lange Sicht die europäische Wettbewerbsfähigkeit gefährden. Die Lage wird durch die Politik der USA unter Donald Trump verschärft: Ein vergleichbarer CO2-Preis ist dort auf absehbare Zeit nicht zu erwarten.

Es bedarf daher pragmatischer Übergangslösungen, um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden und die EU-Industrie langfristig konkurrenzfähig zu halten, bis es weltweit vergleichbare CO2-Preise gibt. Dazu könnten drei etablierte Instrumente kombiniert werden:

- EU-Emissionshandel: Er bietet Anreize zur Effizienzsteigerung bei bestehenden Anlagen. Unternehmen erhalten weiter kostenlose Emissionszertifikate und müssen im Gegenzug einen Transformationsplan zur Klimaneutralität umsetzen.

- Ausschreibung von Klimaschutzverträgen: Sie sehen für die Investitionen in klimaneutrale Produktionsprozesse die Vergütung von CO2-Vermeidungen vor.

- Clean-Economy-Beitrag: Als pauschale Abgabe zum Beispiel pro Tonne Stahl, Plastik, Aluminium, Zementklinker, Papier oder Pappe fördert er effiziente Materialauswahl und -einsatz sowie Kreislaufwirtschaft und sichert die Finanzierung von Klimaschutzverträgen und anderen Clean-Economy-Programmen.

Der CO2-Kostenausgleich erfolgt, indem konventionelle Grundstoffhersteller kostenlose Emissionszertifikate erhalten, klimaneutrale Grundstoffhersteller über Klimaschutzverträge ihre Mehrkosten durch Erlöse für Emissionseinsparungen decken, und Materialnutzer einen Clean-Economy-Beitrag sowohl für heimische als auch importierte Grundstoffe zahlen. Da der Clean-Economy-Beitrag auf das Material, nicht den Produktionsprozess erhoben wird, kann er beim Export im Einklang mit dem Welthandelsrecht erlassen werden.

CO2-Grenzausgleichsmechanismus korrigiert CO2-Kostenunterschiede nur teilweise

Der EU-Emissionshandel fördert Innovationen und Investitionen in klimaneutrale Technologien, die für die längerfristige Wettbewerbsfähigkeit notwendig sind. Es bestand die Hoffnung, dass ein globaler CO2-Preis das zentrale klimapolitische Instrument wird. Für die Übergangsphase wurde der Europäische Grenzausgleichsmechanismus entwickelt: Internationale Grundstoffhersteller zahlen damit für die in Exporten nach Europa enthaltenen CO2-Emissionen genauso viel wie europäische Grundstoffhersteller. Zugleich entstehen dadurch Anreize für Drittsaaten CO2-Preise einzuführen oder zu erhöhen.

Nach der Wahl von D. Trump ist es nach Einschätzung des DIW Berlin äußerst unwahrscheinlich, dass kurz- oder mittelfristig weltweit vergleichbare CO2-Preise erreicht werden. Die CO2-Preisunterschiede zwischen der EU und Handelspartnern drohen daher die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Grundstoffindustrie zu belasten. Denn der Grenzausgleichmechanismus gleicht diese Unterschiede nur teilweise aus. Erstens werden bei Exporten in Drittländer die CO2-Mehrkosten nicht erstattet, da dies als unvereinbar mit dem Welthandelsrecht eingeschätzt wird. Damit entstehen für europäische Firmen Wettbewerbsnachteile auf nicht-europäischen Exportmärkten. Bei einem CO2-Preis von rund 75 Euro/t CO2 wären rund 23 % der europäischen Exporte des verarbeitenden Gewerbes einem Carbon-Leakage-Risiko ausgesetzt. Zweitens wird die weiterverarbeitende Industrie durch den Grenzausgleichmechanismus, der auf Grundstoffe fokussiert ist, nicht geschützt. Die europäische verarbeitende Industrie muss durch den CO2-Preis höhere Materialpreise zahlen als Unternehmen, die nicht in der EU produzieren, wodurch ein Wettbewerbsnachteil entsteht. Drittens können Unternehmen aus Drittstaaten Mehrkosten durch den Grenzausgleichmechanismus durch sogenanntes Resource Shuffling umgehen. Dabei wird die Produktion von klimafreundlicheren Bestandsanlagen (beispielsweise Anlagen, die mit Rezyklaten arbeiten) nach Europa exportiert und die kohlendioxidintensive Produktion in andere Drittstaaten verkauft.

Clean-Economy-Beitrag als pauschale Abgabe ermöglicht einen Grenzausgleich

Diese Herausforderungen können mit einem sogenannten Clean-Economy-Beitrag gelöst werden. Er wird als Pauschale sowohl auf in Europa hergestellte als auch auf importierte Grundstoffe erhoben. Bei Exporten von Grundstoffen oder Produkten, die diese enthalten, lässt sich die Pauschale im Einklang mit dem Welthandelsrecht erstatten. Das vermeidet Handelsverzerrungen und vereinfacht die Verwaltung, wodurch Bürokratiekosten sinken.

Die Pauschale pro Tonne Material basiert auf dem durchschnittlichen CO2-Preis des EU-Emissionshandels des Vorjahres. Dieser wird mit den sektorspezifischen Benchmark-Werten des EU-Emissionshandels multipliziert, die auch die freie Zuteilung von Emissionszertifikaten bestimmen.

Ein Clean-Economy-Beitrag stärkt die Anreize für effizienten Materialeinsatz und fördert Kreislaufwirtschaft, da er ein Preissignal entlang der gesamten Wertschöpfungskette setzt. Derzeit entgehen dem Staat Einnahmen aus der Versteigerung von CO2-Zertifikaten, da viele kostenlos zugeteilt werden. Ein Clean-Economy-Beitrag würde bei einem CO2-Preis von 75 Euro/t CO2 europaweit rund 50 Mrd. Euro Erlöse jährlich erzielen. So trägt er zum Erreichen der Ziele des EU-Emissionshandels bei und könnte entsprechend als Ergänzung der EU-Emissionshandelsrichtlinie als Umweltregulierung mit qualifizierter Mehrheit europaweit umgesetzt werden.

Pragmatische Lösung für effektiven CO2-Preis

Der EU-Emissionshandel stellt weiter sicher, dass die Emissionsziele eingehalten werden und bestehende Anreize zur CO2-Reduktion durch den CO2-Preis erhalten bleiben. Fehlende Anreize für Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaft, die bisher durch die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten entstehen, würden jedoch durch den Clean-Economy-Beitrag korrigiert.

Anlagen zur klimaneutralen Herstellung von Grundstoffen sind unrentabel, solange konventionelle Hersteller wesentlich mehr kostenlose Zertifikate erhalten als klimaneutrale Prozesse. CO2-Preise unterhalb der tatsächlichen Kosten für Umweltbelastungen verstärken diesen Effekt. Deswegen versteigern Deutschland, die Niederlande und bald wohl auch Frankreich sogenannte Klimaschutzverträge (engl. Carbon Contracts for Difference, CCfD). Diese sichern Investoren in klimaneutrale Grundstoffproduktion gegen regulatorische Risiken ab.

Damit die Industrie europaweit modernisiert werden kann, benötigen alle EU-Staaten in den nächsten Jahren ausreichend Haushaltsmittel, um Klimaschutzverträge zu finanzieren. Deshalb sollte nach Meinung des DIW Berlin ein Clean-Economy-Beitrag auf EU-Ebene eingeführt werden.

CO2-Bepreisung mit Clean-Economy-Beitrag weitgehend positiv bewertet

Eine Studie im Auftrag der Generaldirektion Steuern und Zollunion (TAXUD) der Europäischen Kommission bewertet ein Maßnahmenpaket mit einem Clean-Economy-Beitrag als besonders effektiv. Es unterstützt die Reduktion von Treibhausgasen in der EU, minimiert das Risiko der Verlagerung von CO2-Emissionen und gilt als praktisch umsetzbar. Außerdem generiert es die höchsten Erlöse zur Finanzierung des industriellen Wandels. Dennoch entschied sich die EU-Kommission für den traditionellen Grenzausgleich, da dieser in einer Dimension besser abschneidet: Er gibt Handelspartnern Anreize CO2-Preise einzuführen.

Der Grenzausgleichmechanismus wurde zwar bereits umgesetzt, bisher aber nur mit Reporting-Anforderungen ohne finanzielle Wirkung. Er soll die volle finanzielle Wirkung erst schrittweise bis 2034 entfalten, in der Erwartung, dass bis dahin weltweit Fortschritte bei der CO2-Bepreisung erzielt werden. Für die Übergangszeit bis dahin sollte der administrativ einfach umzusetzende Clean-Economy-Beitrag erhoben werden, um so Anreize und Erlöse, die durch die freie Allokation verloren gehen, wieder herzustellen. Gemeinsam kann so die CO2-Bepreisung Investitionen in die Modernisierung der europäischen Industrie fördern, schon bevor CO2-Preise weltweit konvergieren. Das würde die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie sichern, klimaneutrale Produktionsprozesse vorantreiben und die Abhängigkeit von globalen Rohstoffmärkten durch die Materialeffizienz und Kreislaufwirtschaft verringern.

Ein Clean-Economy-Beitrag würde nur zu moderaten und progressiven Preisanstiegen führen: Ärmere Haushalte werden weniger belastet als reichere und die Preisanstiege wären in vergleichbarer Höhe wie bei einem Emissionshandel mit voller Versteigerung von Emissionszertifikaten. Durch den Clean-Economy-Beitrag würden die Ausgaben von Privathaushalten im reichsten Einkommensdezils bei einem CO2-Preis von 75 Euro im Durchschnitt nur um rund 0,5 % steigen, bei ärmeren noch weniger.

Fazit: Wettbewerbsfähigkeit der Grundstoffindustrie durch Kombination von Instrumenten sichern

Die deutsche und europäische Industrie bleibt nur wettbewerbsfähig, wenn sie bei Investitionen in zukunftsfähige Technologien international führend ist. Der EU-Emissionshandel spielt dabei eine zentrale Rolle, muss jedoch so ausgestaltet werden, dass Grundstoffhersteller und weiterverarbeitende Betriebe nicht höheren CO2-Kosten ausgesetzt sind als internationale Wettbewerber.

Langfristig kann dies durch weltweiten Fortschritt bei der CO2-Bepreisung erreicht werden, unterstützt durch den EU-Grenzausgleichsmechanismus. Bis dahin braucht es jedoch eine pragmatische Übergangslösung, wie nicht zuletzt die Entwicklungen in den USA zeigen. Dazu können etablierte Instrumente genutzt werden. Der EU-Emissionshandel sollte weiter mit freier Zuteilung für Unternehmen kombiniert werden, die Transformationspläne umsetzen. Für Investitionen in klimaneutrale Produktionsprozesse werden Klimaschutzverträge ausgeschrieben. Diese werden durch einen Clean-Economy-Beitrag finanziert, der auf heimische und importierte Grundstoffe erhoben und beim Export erlassen wird. So entfaltet der CO2-Preis seine volle Wirkung, und internationale CO2-Kostenunterschiede werden pragmatisch ausgeglichen.

Dazu sollte sich die neue Bundesregierung auf EU-Ebene für die Einführung eines Clean-Economy-Beitrags einsetzen. Damit könnten bereits in zwei Jahren die Anreize und Erlöse des EU-Emissionshandels voll wirksam werden. Auf nationaler Ebene sollte schon innerhalb der nächsten Monate die nächste Ausschreibung für Klimaschutzverträge erfolgen. Darüber hinaus sollte eine Quote formuliert werden, für welchen Anteil der Grundstoffproduktion in den kommenden Jahren Klimaschutzverträge ausgeschrieben werden sollen, um Investitionen in eine klimaneutrale Grundstoffproduktion voranzubringen.